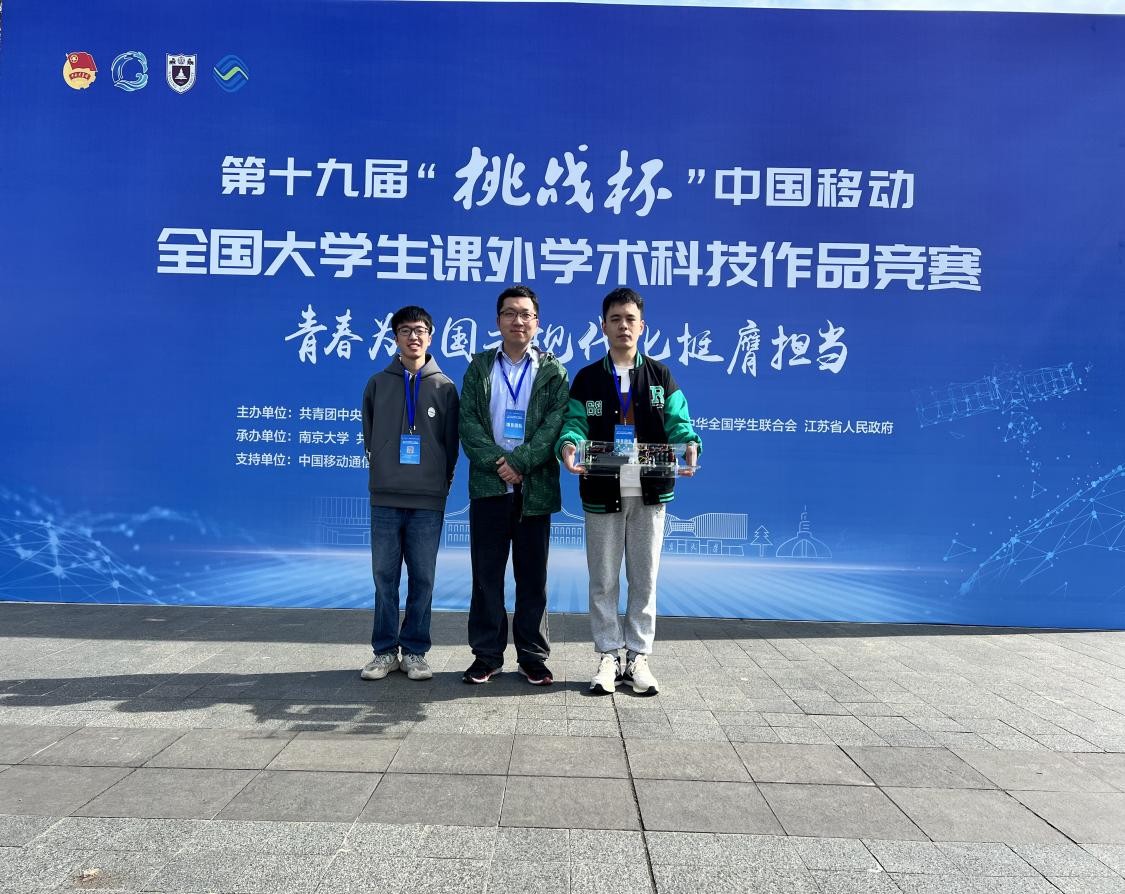

10月31日至11月3日,由共青团中央、中国科协、教育部、中国社会科学院、中国工程院、全国学联、江苏省政府共同主办的第十九届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛在南京大学圆满落幕。经过激烈角逐,我校在2025年“挑战杯”共有10件作品斩获国家级奖项,其中主体赛全国三等奖4项,“揭榜挂帅”擂台赛全国特等奖1项、全国一等奖1项、全国三等奖2项,“人工智能+”专项赛全国二等奖1项、三等奖1项。

本届“挑战杯”竞赛以“青春为中国式现代化挺膺担当”为主题,搭建“1+2+N”合力服务青年科技创新工作矩阵,聚焦国家战略需求与“卡脖子”技术难题创新举办“揭榜挂帅”擂台赛,紧扣国家推动人工智能与产业深度融合发展要求首次举办“人工智能+”专项赛。学校参赛项目精准对接产业实际需求,攻克真实场景中的技术难题,教师指导学生将科研成果应用到竞赛场景与企业需求,学生通过全程参与科研实践,专业知识、创新思维、攻坚能力与学术素养得到系统锤炼,师生的科创价值得到市场高度认可,进一步激发了投身科研、服务产业的热情。在此前的省级竞赛中,我校参赛项目获得一等奖8项,二等奖9项,三等奖18项的喜人成绩,各项成绩位居全省高校前列,学校获得“优秀组织奖”,于晓东等21位教师获优秀指导教师称号。

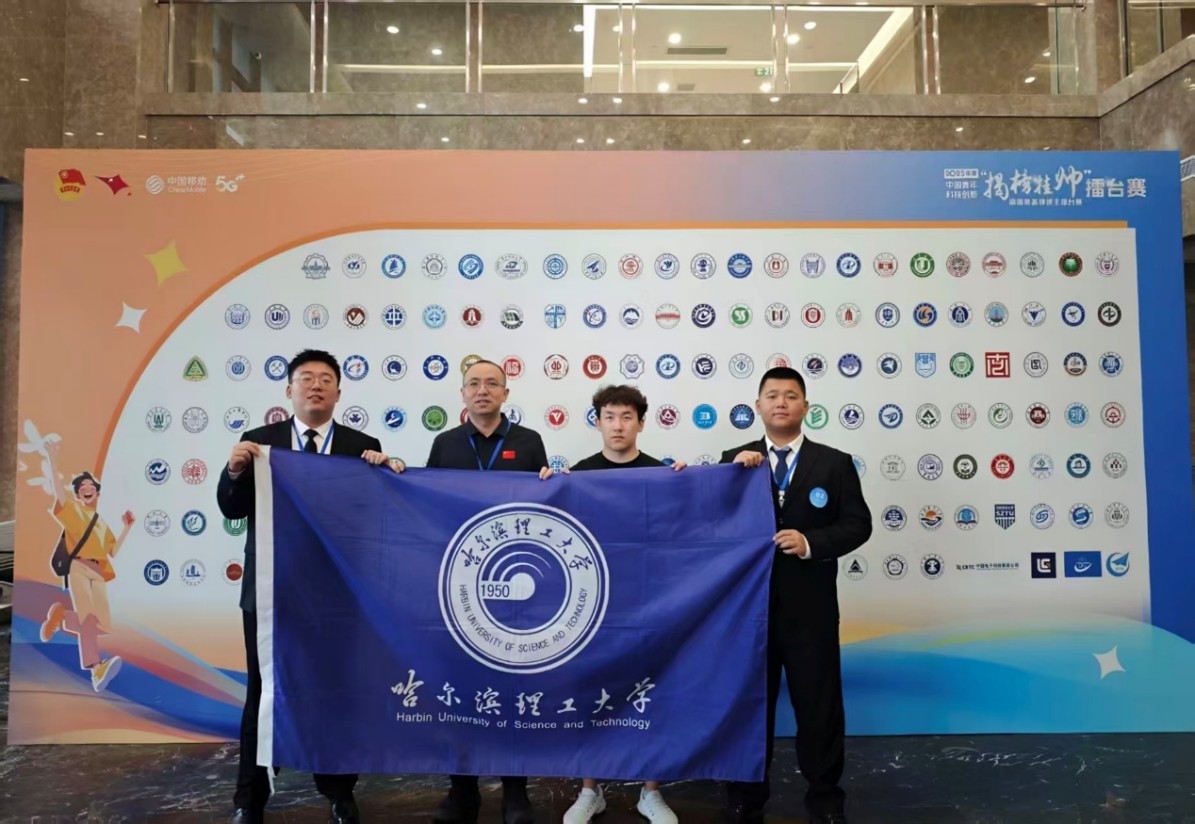

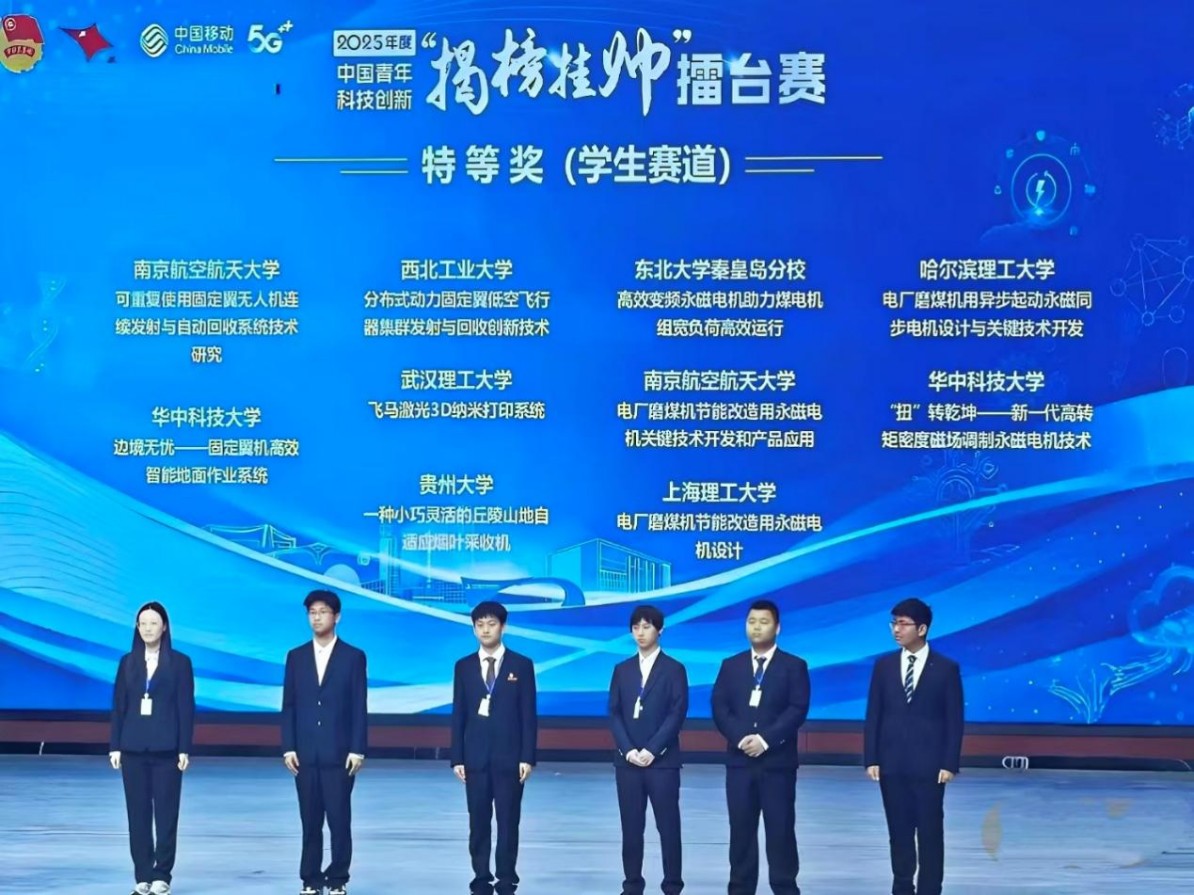

“揭榜挂帅”擂台赛全国总决赛特等奖团队

“揭榜挂帅”擂台赛全国总决赛一等奖团队

我校获奖团队参加“挑战杯”竞赛优秀项目落地转化签约对接会

“人工智能+”专项赛全国总决赛二等奖团队

学校始终将科创竞赛作为落实立德树人根本任务、培养创新型人才的核心抓手,将“挑战杯”等赛事纳入学校人才培养总体规划,定期召开专题会议研究部署竞赛工作,构建“学校统筹、团委牵头、部门协同、学院主抓、师生参与”的五级联动工作机制。校团委以“创新创意创业创造”为核心牵引,依托“珩星”大学生学术科技节,面向学生开展科创讲座、创意沙龙、项目问诊等活动,深入挖掘学科优势资源,广泛动员学生参与,落实专项政策保障,开展项目打磨、路演模拟、答辩集训等定制化指导,构建起“以赛促学、以赛促研、以赛促创、以创促产”的完整育人链条。目前多个获奖项目已与企业达成初步合作意向,为龙江发展提供技术支撑与人才储备,让青年创新智慧转化为服务中国式现代化龙江实践的实际生产力。

路演模拟

答辩集训

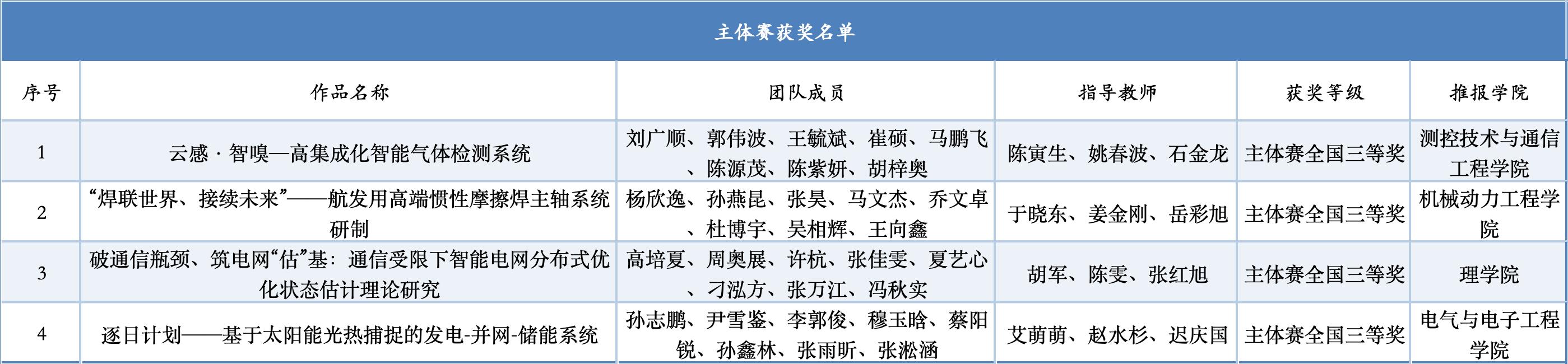

国赛获奖名单

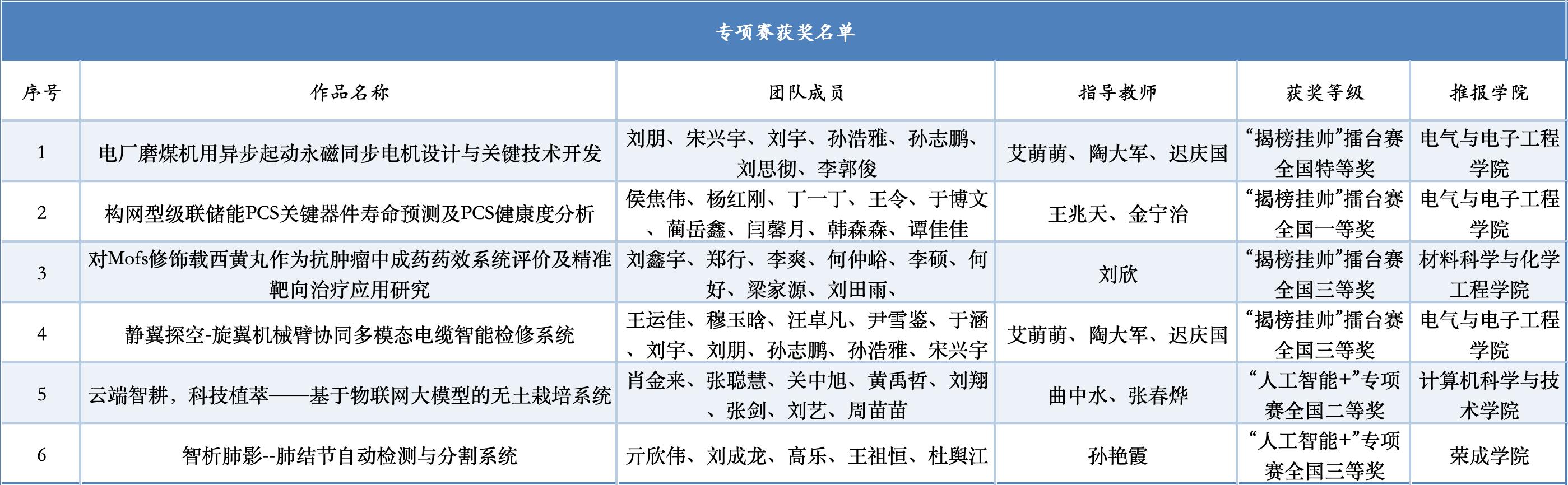

省赛获奖名单

省赛优秀指导教师

项目简介:

《云感·智嗅—高集成化智能气体检测系统》

在智慧城市环境监测与工业安全领域,传统分立式气体检测系统因体积庞大、功耗高、实时性差及抗交叉干扰能力不足,难以满足大规模、在线化部署需求。针对上述问题,该项目提出了一种高集成度智能气体检测系统。硬件平台基于自主设计的6层PCB, 集成8通道异构传感器、动态温度调制单元、24位 同步采集及低功耗无线通信模块于10×7cm²板上,实现多传感器即插即用。采 用多通道独立温度调制(0.1-10Hz多种波形)与功率-温度闭环控制(±0.5℃ 温控精度、24h 漂移<1.5%)技术,有效抑制混合气体中的交叉干扰;边缘部署 轻量化1DCNN-GRU-Attention 多任务网络,实时完成气体类别识别与浓度回归; 云端增量学习结合弹性权重固化与重放缓存策略,能力提升与模型更新动态协 同,保证系统长期高精度运行。实验表明:分类准确率>95%,检测限低至0.3ppm, 响应时间<30s, 交叉干扰误差降低>40%。该系统可广泛应用于城市空气网格 化监测、工业泄漏预警、智能家居健康监护及农业温室控制等场景,具备良好 的推广价值。

获奖等级:主体赛,全国三等奖

报送学院:测控技术与通信工程学院

指导教师:陈寅生、姚春波、石金龙

团队成员:刘广顺、郭伟波、王毓斌、崔硕、马鹏飞、陈源茂、陈紫妍、胡梓奥

《“焊联世界、接续未来”——航发用高端惯性摩擦焊主轴系统研制》

本项目依托先进制造智能化技术教育部重点实验室,黑龙江省先进加工技术及智能制造重点实验室,联合齐一机和哈焊所等优势平台。结合装备制造业重大发展需求,围绕黑龙江省“4567”现代化产业体系及新兴产业重要研究领域,针对国家重点研发计划“高性能制造技术与重大装备”重点专项2022年度定向“揭榜挂帅”项目“航空发动机转子千吨级惯性摩擦焊接技术”中“轴向闭式静压承载-径向滚动支承惯性摩擦焊机主轴系统研制”课题开展研究。研制轴向闭式静压承载-径向滚动支承的惯性摩擦焊主轴结构及焊接装备,满足航空发动机惯性摩擦焊主轴大顶锻力(1000 t)、大惯量(40000 kg·m²)、高转速(500 r/min)、高精度(径跳0.2 mm)的“两大两高”性能要求,实现大推重比航空发动机特殊工况约束下其关重件风扇盘、低高压压气机和涡轮盘轴高质量焊接。

获奖等级:主体赛,全国三等奖

报送学院:机械动力工程学院

指导教师:于晓东、姜金刚、岳彩旭

团队成员:杨欣逸、孙燕昆、张昊、马文杰、乔文卓、杜博宇、吴相辉、王向鑫

《破通信瓶颈、筑电网“估”基:通信受限下智能电网分布式优化状态估计理论研究》

随着电网基础设施智能化改造和智能微电网建设的推进,智能电网状态估计的重要性日益凸显。本项目针对通信受限下智能电网的状态估计问题,提出方差约束下基于通信调度的分布式优化状态估计方法,以应对有限通信资源和复杂通信环境对估计性能的影响。首先,针对传感器网络框架下的可再生微电网系统,考虑具有不确定性测量丢失概率的情况,引入动态事件触发机制以调度数据传输。在最小均方误差意义下,基于随机分析技术设计分布式优化递推状态估计方法。从理论层面给出保证估计误差协方差有界性的判断准则,同时揭示估计误差协方差上界的迹与测量丢失概率之间的单调性关系。其次,考虑网络攻击引起的耦合扰动现象,研究耦合扰动对智能电网状态估计的影响。为了提高数据传输的安全性,采用基于均匀量化的加密解密策略来处理数据信息。通过求解类Riccati差分方程,设计估计器参数以最小化估计误差协方差上界的迹,得到基于加密解密策略的分布式优化递推状态估计方法,并给出保证估计方法一致有界性的充分条件。最后,通过数值仿真和对比实验演示所提估计方法的有效性和优越性。

获奖等级:主体赛,全国三等奖

报送学院:理学院

指导教师:胡军、陈雯、张红旭

团队成员:高培夏、周奥展、许杭、张佳雯、夏艺心、刁泓方、张万江、冯秋实

《逐日计划——基于太阳能光热捕捉的发电-并网-储能系统》

本研究核心在于构建一种“光-热-电”协同转化与管理的创新模型。系统首先通过光伏电池将太阳能直接转换为电能;与此同时,针对光伏板在工作时因温升而产生的背面余热,集成热电发电机(TEG)进行有效回收,将其转化为额外的电能。此举不仅实现了余热的梯级利用,产生更多电力,更通过主动散热显著降低了光伏板的工作温度,从而提升了其本身的发电效率。所产生的光伏与热电两路电能,经过高效的并网逆变器进行协调控制,实现稳定并网,一部分供给本地负载即时使用,另一部分通过电池管理系统(BMS)存入储能装置,以平抑波动、实现能源的时移应用。为验证系统可行性,本研究首先通过MATLAB/Simulink搭建了系统的动态仿真模型,对光-热-电耦合过程及并网控制策略进行了深入分析与优化。在此基础上,我们进一步搭建了硬件实验平台,完成了从光伏-TEG集成、散热优化、电力变换到智能监控的模块化设计。最终测试结果表明,本系统成功实现了能源的综合高效利用,在提升光伏组件发电效率的同时,额外获得了可观的余热发电收益,有效提高了整个能源系统的总输出功率、经济性与运行稳定性,为分布式可再生能源的高效利用提供了一种有价值的解决方案。

获奖等级:主体赛,全国三等奖

报送学院:电气与电子工程学院

指导教师:艾萌萌、赵水杉、迟庆国

团队成员:孙志鹏、尹雪鉴、李郭俊、穆玉晗、蔡阳锐、孙鑫林、张雨昕、张淞涵

《电厂磨煤机用异步起动永磁同步电机设计与关键技术开发》

为响应绿色化、高效化的时代重要主题,实现电厂磨煤系统的节能改造,针对立式磨煤机高能耗低效率、磨盘转速恒定控制灵活性差的行业难题,团队应用永磁同步电机驱动单元替换传统的感应电机驱动单元的技术路线。项目过程中,通过优化永磁电机电磁设计,在满足理想磨煤驱动电机所需的高过载倍数、高功率因数等重要指标基础上,整机效率达97.32%,满足一级能效需求(96%),实现了节能改造基本目标;通过转子附加阻尼系统,并经大量仿真实验后提出多参数-空间构型协同优化的阻尼系统设计,在永磁电机并网抗冲击性能方面实现了突破性的技术研究,整机可以实现变频启动后并网“一拖多”运行;并通过创新冷却结构设计,提出端部热点抑制-新型空空冷却回路系统,此系统可应用在各类箱式电机中,针对端部过热问题实现整机最大温度降低30-50℃,在本项目中应用此冷却回路系统后,额定工况下整机最大温度降低了49℃,并实现1.8倍过载工况下电机可安全运行2分钟,大幅提高了电机可靠性与使用寿命。最终,团队成功研发出具有高效率、高可靠性、兼容并网的永磁同步电机系统。

获奖等级:“揭榜挂帅”擂台赛,全国特等奖

报送学院:电气与电子工程学院

指导教师:艾萌萌、陶大军、迟庆国

团队成员:刘朋、宋兴宇、刘宇、孙浩雅、孙志鹏、刘思彻、李郭俊

《构网型级联储能PCS关键器件寿命预测及PCS健康度分析》

该研究针对传统逆变器痛点,用开关电感准Z源网络替代准Z源网络构成开关电感准Z源级联多电平逆变器,在相同升压比下具有更小的直通占空比,在拓扑方面提供功率平衡运行范围,防止过调制产生;提出一种MPSPWM方法,将三角载波进行纵向平移,克服了在逆变器输出零矢量时插入直通信号导致开关频率增加的问题;提出一种总分式控制策略,通过直流链电压PI分控制器能够实现各模块直流链电压的独立控制,且并网总电流采用改进的无差拍控制,使得并网电流能够快速跟踪参考值;当发生功率不平衡时,通过注入三次谐波方式可将调制度提至1.15倍,保障并网电流正弦。同时,针对储能系统关键器件寿命难题,研究建立精准的IGBT与母线电容寿命预测模型。并在此基础上,从关键器件健康度与运行工况适应性两大维度,构建系统健康度分析模型,对电网侧储能发展具有重要意义。

获奖等级:“揭榜挂帅”擂台赛,全国一等奖

报送学院:电气与电子工程学院

指导教师:王兆天、金宁治

团队成员:侯焦伟、杨红刚、丁一丁、王令、于博文、蔺岳鑫、闫馨月、韩森森、谭佳佳

《对Mofs修饰载西黄丸作为抗肿瘤中成药药效系统评价及精准靶向治疗应用研究》

本研究聚焦西黄丸靶向治疗乳腺癌,深入探究其主要活性成分的作用机制,合成兼具载药率高、靶向性强、易于合成的金属有机框架(Mofs)递药体系。使用纳米药物载体负载抗肿瘤药物可实现肿瘤靶向和药物缓释的目的,这一举措可以提升治疗的有效性、减少毒副作用的产生;而纳米金属有机骨架因其自身优势成为抗肿瘤药物递送的主要候选材料,其在纳米尺度上递送药物的过程中可以获得更高的跨膜运输效率,提高药物对肿瘤细胞的精准度,通过现代医药技术深入剖析西黄丸成分,结合生物信息学手段筛选潜在靶点,利用细胞实验与动物模型验证其靶向作用机制,发现Mofs负载西黄丸中的关键活性成分可特异性作用于乳腺癌细胞的多个关键靶点,调节相关信号通路,抑制癌细胞增殖、诱导凋亡,并有效降低对正常细胞的毒副作用。本研究为探索出精准高效的乳腺癌靶向治疗新策略,为抗肿瘤中成药传承发展提供了理论与实践支持。

获奖等级:“揭榜挂帅”擂台赛,全国三等奖

报送学院:材料科学与化学工程学院

指导教师:刘欣

团队成员:刘鑫宇、郑行、李爽、何仲峪、李硕、何好、梁家源、刘田雨

《静翼探空-旋翼机械臂协同多模态电缆智能检修系统》

低空经济是国家重点新兴产业,近年来规模可观,电力运维、城市空中交通等需求大增。但仍有5G-A单组网难传高清数据;人工检电缆细缺陷漏检多,机械臂定位偏差大;传统无人机噪声大,影响城市夜间巡检等不足。因此针对低空智联网在静音化、智能化电力运维方面的迫切需求,我们打造了一套通感算智一体化的无人机-机械臂协同系统。这套系统把5G-A通信感知、多模态感知以及智能决策技术深度融合在一起,在多个方面实现了核心突破,项目内容包含5G-A通信技术,机械臂,惯性导航,雷达建图,机械视觉多环境感知融合技术,以完成环境任务。

获奖等级:“揭榜挂帅”擂台赛,全国三等奖

报送学院:电气与电子工程学院

指导教师:艾萌萌、陶大军、迟庆国

团队成员:王运佳、穆玉晗、汪卓凡、尹雪鉴、于涵、刘宇、刘朋、孙志鹏、孙浩雅、宋兴宇

《云端智耕,科技植萃——基于物联网大模型的无土栽培系统》

当前传统无土栽培存在环境监测滞后、设备调控精准度低、远程管理不便、作物生长风险难预判等问题,制约种植效率与收益。“云端智耕,科技植萃”无土栽培系统针对性破解上述难题,通过实时监测栽培环境参数并智能调控灌溉、光照等设备以保障环境最优,同时支持Web端与移动端远程查看数据、监控系统运行以提升管理便捷性,还能精准识别作物生长阶段并提前预警生长风险,为种植决策提供科学依据,推动无土栽培向智能化、精准化升级。

获奖等级:“人工智能+”专项赛,全国二等奖

报送学院:计算机科学与技术学院

指导教师:曲中水、张春烨

团队成员:肖金来、张聪慧、关中旭、黄禹哲、刘翔、张剑、刘艺、周苗苗

《智析肺影--肺结节自动检测与分割系统》

针对肺癌筛查中基层漏诊率高(磨玻璃结节漏诊率超25%)、小结节检测难(<5mm结节敏感度仅85%)及医疗资源失衡等痛点,项目首创YoSAM轻量化网络架构,在4GB显存设备上实现93%超高检测精度(漏诊率<1%),并支持三维重建与良恶性预测。通过本地化部署与区块链加密确保“数据不出院”,系统已获3项专利认证

获奖等级:“人工智能+”专项赛,全国三等奖

报送学院:荣成学院

指导教师:孙艳霞

团队成员:亓欣伟、刘成龙、高乐、王祖恒、杜舆江