近日,黑龙江省教育厅公布了2025年度师德建设先进集体评选结果,电气与电子工程学院电气绝缘与电缆研究所(以下简称“电缆所”)荣列其中。这份沉甸甸的荣誉,如同一面光洁的镜鉴,是对电缆所一代代教师以德立身、以德立学、以德施教,将崇高师德转化为磅礴育人实效的崇高致敬与生动写照,映照出这个拥有七十余年历史的科研教学团队,如何将“师德”这一抽象准则,化为每日具体而微的实践,在年复一年的坚守中,为国家线缆行业培育出一批又一批“用得上、留得住、干得好”的卓越人才。

初心:以信仰为芯,传导家国情怀

电缆所的师德育人篇章,始于1950年学校建系之初的工业振兴浪潮。七十余载风雨兼程,电缆所始终与国家电气装备制造产业发展同频共振,不仅铸就了高电压与绝缘技术国家重点学科的辉煌,更赢得了“电线电缆行业黄埔军校”的行业美誉。深厚的学术底蕴与优良的师德传统,如同深植于黑土地的根系,为人才培养提供了不竭的滋养。

在电缆所,师德建设的起点,源于一份深厚的家国情怀与清晰的价值传导。这里传承的不只是知识,更是血脉中流淌的责任。一代代教师将“培养什么人”作为一切工作的原点,将对国家的忠诚、对行业的热忱,作为电缆中最坚韧的“导电线芯”,精准传导给每一位学子。

党支部是凝聚这份初心的坚强堡垒。在2023年一个寒冷的冬夜,支部会议室的灯光长明,一场关于“思政+全周期育人”模式的讨论正热烈进行。如何将价值塑造像绝缘层包裹线芯一样,无缝融入学生从入学到毕业的全过程,是他们深夜聚首的议题。“我们不仅在教书,更是在为国铸材。”党支部书记郭宁的话语道出了大家共同的心声。他们精心设计的育人方案,其核心便是将“科技报国”的使命,内化为学生成长的精神内核,最终荣获全国高校思政工作优秀案例。

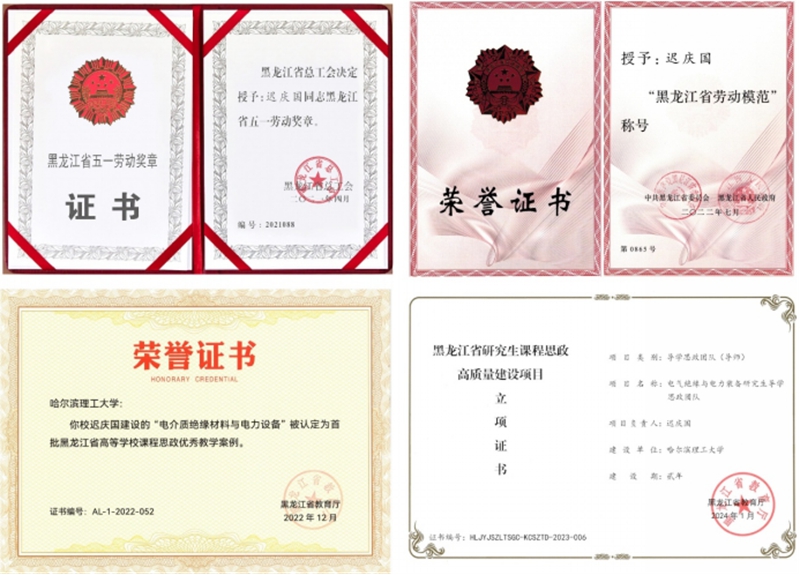

近五年来,电缆所累计获得国家级荣誉5项、省部级荣誉16项,展现出强大的综合实力。现有26名教师组成的团队中,汇聚了中国工程院院士1人、国家级高层次人才2人,以及国务院政府特殊津贴获得者、省五一劳动奖章、省劳动模范、省优秀教师、龙江学者青年学者等多位优秀代表。依托“双带头人”教师党支部书记工作室和省级样板支部建设平台,电缆所党支部精心打造了“微型课堂”“党员成长故事会”“名师说”等特色品牌活动,让“四有好老师”“四个引路人”的要求从文件走入心田,化为每位教师的日常坚守与精神追求。信念的火炬在这里接力传递,照亮了青年教师前行的道路。这支队伍将师德建设视为发展的“生命线”,在传承中创新,在耕耘中收获,共同擎起了立德树人的鲜明旗帜。

坚守:以规范为绝缘,守护学术净土

师德在科研领域,体现为对学术规范的敬畏与坚守。电缆所将严谨的治学态度视为师德不可或缺的组成部分,如同电缆中不可或缺的“绝缘层”,守护着学术的纯洁与真实。

在这里,科研团队始终坚持“科研亦育人、学术即道德”。他们建立起“院士引领—教授主导—青年参与”的育人共同体,将科研理想化为照亮学生前路的灯火,将国家重大需求转化为培养学生的实战平台。

电缆所的先进电缆技术与材料团队,在高压电缆绝缘材料领域取得系列突破,成功实现了110kV、220kV交联聚乙烯电缆绝缘料的产业化,改进并推广了光辐照交联电缆材料及装备技术,开发的环保型聚丙烯电缆材料为国家“双碳”战略提供了支撑。团队共获得省部级一等奖1项、二等奖4项。“科研的最终价值在于应用,在于育人。我们的每一项突破,都应为行业发展赋能,为人才培养服务。”赵洪教授的嘱托,已深深融入了电缆所的血脉,成为团队最鲜明的文化基因与不渝的初心。2024年,电缆所获批建设“高效能特种电缆技术全国重点实验室”,电缆所成员担任实验室学术委员会副主任委员,推动这一国家级平台成为孵化学子创新梦想的摇篮。

先进电工绝缘材料与绝缘技术研究团队则长期锚定国家能源安全战略需求,致力于攻克特高压输电等领域关键电力设备绝缘材料的“卡脖子”难题。2024年,团队成员成功获批国家级高层次人才,其研究成果被形象地誉为“给高压电力设备穿上国产绝缘衣”。团队成员先后荣获黑龙江省科学技术奖一等奖、中国电工技术学会青年科技奖、国务院政府特殊津贴、黑龙江省青年科技奖等多项重磅荣誉,成为青年科学家中学高身正、报国育人的楷模。

这些高水平的科研实践,被直接融入教学环节。学生们得以在国家级重点实验室中接触前沿课题,在学术大家的亲身指导下探索未知。这种“在科研中学习,在创新中成长”的模式,极大地激发了学生的学术志趣和创新潜能,塑造了他们追求真理、严谨求实的科学精神。在攻关高压电缆绝缘材料等“卡脖子”技术的日夜里,教师们亲身示范,将追求真理、实事求是的科学精神烙印在学生心中。“绝缘材料的性能容不得半点瑕疵,做学问、做人也是如此。”20级硕士研究生于海楠回忆导师张天栋的话时如是说。这种对完美的执着,已成为电缆所学子共同的精神基因。

担当:以实践为护套,赋能学生成长

如果说信仰是芯,规范是绝缘,那么电缆所赋予学生走向社会的综合能力,则是那层最耐风雨的“护套”。电缆所将师德师风建设融入浓厚的育人文化和扎实的校企协同实践,形成了独特的“文化育人+实践育人”双轮驱动模式,致力于打通从校园到产业的“最后一公里”,让学生所学能有所用,所志能有所成。

电缆所领导带领教师团队,主动将育人阵地前移,年均开展“促就业攻坚行动”十余项,深入行业企业走访调研,精准把握行业脉搏与人才需求。通过与上海电缆研究所、中航工业宝胜科技创新股份有限公司、特变电工股份有限公司等电线电缆行业领军企业共建实习基地、共研技术项目、共育专业人才,将真实的工程挑战引入课堂。连续三年举办的“电线电缆行业专场招聘会”已成为近百家行业头部企业竞相参与的揽才盛会,为学生提供了“学以致用、人岗相适”的高质量就业平台。

电缆所牵头推动“产业学院”建设,进一步深化了产教融合。这种“入学即入行、学习即实践、毕业即骨干”的培养模式,让学生在真实的工程环境、前沿的技术挑战和深厚的企业文化中淬炼成长,大幅缩短了职业适应期,为企业输送了“用得上、留得住、发展好”的优质人才,构建了校企协同、互利共赢的良性生态。

文化的熏陶与实践的磨砺,结出了丰硕的育人成果。电缆所学子在各类高水平学科竞赛中屡创佳绩:2023年,本科生在“互联网+”、“挑战杯”等竞赛中获国家级奖项5项、省级奖项5项;研究生获国家级奖项2项,2人荣获黑龙江省“三好学生”,1人获“优秀毕业生”。2024年,学生们继续在科技赛场上摘金夺银,以扎实的专业功底、卓越的创新能力和全面的综合素质,生动诠释了“黄埔军校”传人的非凡实力。

温度:以仁爱为铠甲,筑造心灵家园

师德的最高境界是“爱”。在电缆所,严管与厚爱始终相伴相生,教师们将“仁爱之心”倾注于育人全链条,营造出具有归属感的“家”文化。这份爱如同为电缆提供最终保护的“铠甲”,为学生筑起一个温暖的心灵家园。

课堂上,他们是传道授业的严师;课堂外,他们是学生思想的“导航仪”和生活的“知心人”。当课程的讲义指向《电介质物理》与《电缆材料与工艺原理》,教师们便成为故事的讲述者,将行业先贤科技报国的筚路蓝缕娓娓道来,为专业知识镀上家国的底色;而当课堂转入《电力电缆设计原理》与《通信电缆与光缆》的领域,他们又化身为时代的解说员,将特高压电网的雄伟、光纤入云的迅捷,诠释为服务国家能源安全与数字中国建设的生动实践,让使命担当在学子心中落地生根。

“老师们的言传身教,比任何教科书都更刻骨铭心。”21级硕士研究生陈先胜深情回忆,“我的导师李春阳为了一个关键数据的精准,曾带领我们反复验证了几十次。他常说,‘绝缘材料的性能容不得半点马虎,做学问、做人又何尝不是如此?’这句话已成为我的人生信条。”这种对科学的敬畏与执着,已内化为电缆所学子求真务实、精益求精的共同基因。

从本科生的创新创业项目到研究生的学位论文,教师们始终是学生成长的坚强后盾。他们悉心指导,耐心解惑;在学生学业受挫时给予鼓励与方法,在生活中遇到困难时伸出温暖的援手。这种全方位、无间断的关怀,让学生感受到了家一般的温暖与支持,极大地提升了他们的学习动力与创新热情,培养出一批又一批基础扎实、素质全面、勇于担当的行业英才,在祖国乃至世界的电线电缆领域发光发热。

此次荣获“黑龙江省师德建设先进集体”称号,不仅是对电缆研究所长期以来潜心育人、辛勤耕耘的高度认可,更是一份沉甸甸的时代嘱托与历史期许。站在新的荣誉起点,哈尔滨理工大学电气绝缘与电缆研究所必将心怀“国之大者”,以更高远的政治站位、更深厚的人民情怀,矢志不渝地高擎立德树人光辉旗帜,将师德师风建设作为铸魂育人的时代工程常抓不懈。我们将始终坚守为党育人、为国育才的初心使命,聚焦国家战略急需,勇担科技自立自强时代重任,致力于培养造就一大批德才兼备、可堪大用、能担重任的栋梁之才,为强国建设、民族复兴的伟大征程,为我国电气工程与线缆产业的高质量发展,贡献更为坚实、更加璀璨的哈理工智慧与力量!